La materia, intesa come corpo scenico del colore, è l’elemento tipico della personalità dell’artista, attraverso il quale lo spessore fisico, il senso di profondità e di densità oscura della parete del mondo si trasforma in immagine fortemente drammatica

di Stefano Roffi

[E]nnio Morlotti fu l’inventore di un rapporto particolare tra natura e pittura, forse uno degli artisti più distanti dalle avanguardie europee del Novecento e dai cascami che esse lasciano per tutto il secolo, un plasmatore di pittura che affondando le mani nelle crete cromatiche della natura ha saputo trasformare la materia in emozione, alimentandola del proprio vissuto emozionale.

Dopo che la modernità aveva spinto all’estremo la sua ricerca, Morlotti avverte una sorta di afasia nei nuovi linguaggi estetici, recuperando nel rapporto con la natura, centrale nella poetica artistica fino alla fine dell’Ottocento, l’espressività lirica come destino inevitabile del pittore: raggiunto il punto più estremo della forma, quello più emotivamente saturo, lo sgorgare poetico sarà una conseguenza intrinseca.

Spiega Morlotti stesso: “Io credo che l’unico contributo che possa dare ai miei simili è quello di raggiungere il punto più estremo delle mie emozioni”; e ancora: “Io credo che la forma venga dall’emozione”. Un estremista delle emozioni e quindi della forma, che manipola con avidità, con pienezza, senza timori reverenziali, parte di essa, condividendone il destino. L’artista isola frammenti di dna naturale per amplificare nella propria struttura pittorica un’universalità materica che totalizza la parzialità e l’interità, in un indistinto simbiotico dove tutto è essenza.

La carica eversiva della creazione di Morlotti, pur inquadrabile nel filone del naturalismo, prende origine dal suo rifuggire dalla veduta tradizionale, dalla ricerca della visuale particolare o dell’infinitudine, delimitando invece porzioni di natura inconoscibili nella loro origine, dalla carica emotiva essenziale quanto ineludibile, eco tonante dell’esplosione primordiale quando la materia portava unitariamente intrise nel proprio potenziale espressivo l’imprevedibilità pervasiva della costruzione cosmica e l’energia intropulsiva dello spirito.

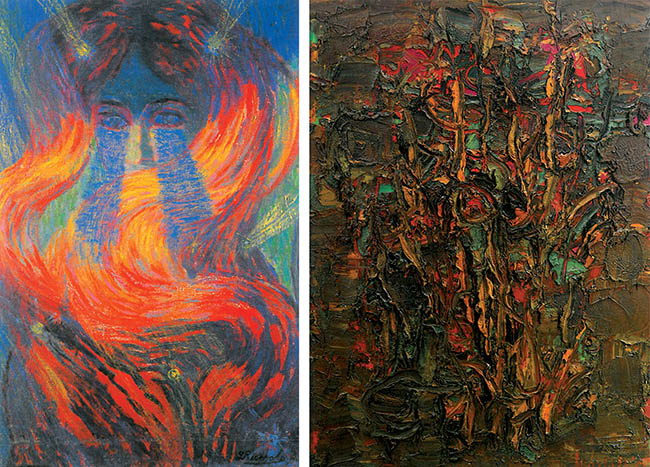

Quel poco che è possibile vedere in un prato, in un sottobosco o su una roccia viene colto dal pittore come un evento epifanico, la rivelazione di un mistero eterno conoscibile attraverso le vibrazioni poetiche che fluiscono alla coscienza dell’artista. Prende da Monet l’inclinazione alla ripetizione e alla dilatazione, da Cézanne le dissoluzioni e le destabilizzazioni ansiogene per giungere a un definitivo superamento dell’Impressionismo, limitando l’intervento retinico a un puro approccio strumentale e concentrando invece nell’espressione interiore il modo rappresentativo, concretizzato nell’affioramento di forme pregne di emotività.

Confuso nel mistero del vivere, l’organico in Morlotti si presenta gravemente imminente, avviluppato in una complessità formale in cui coabitano forze antagoniste, pulsioni aniconiche che contengono la vita naturale e svolgono, accumulano, sviluppano il proprio processo creativo, in una oscura consequenzialità magmatica e brancolante dove attrazione, amore, corruzione si sintetizzano in prepotenti emersioni cromatiche. Si assiste a un inquietante parto artistico sinestetico, che comporta l’annullamento tradizionale della distanza “di sicurezza” fra la natura e la sua rappresentazione, svelando l’immanenza emozionale dello spirito del pittore.

Le ragioni dell’inconscio vengono portate a una formulazione chiarificatrice che lascia cadere ogni possibile malinteso di distorsione astratta o di aformalità a favore di un’espressione pienamente umana in un contesto di sostanziazione naturale. Un intreccio materico strutturato di colore e luce, sempre perfettamente dominato dall’artista, costituisce la “parete” pittorica di Morlotti, vera e propria formula fisica che traduce in pittura la teoria della relatività di Einstein, col connubio di materia e dinamismo luminoso a produrre agli occhi dello spettatore esplosioni di energia emozionale, liberate da una pressione interiore nello spazio infinito, apparentemente e inutilmente circoscritte nell’intelaiatura del supporto come frammenti del Big Bang.

Il rischio della catastrofe nucleare, così acutamente sentito negli anni Cinquanta, o forse solo una massiccia dose del “mal di vivere” così diffuso all’epoca, lo spinge verso una digressione esistenzialistica che si riverbera nelle opere; si può anche pensare che in qualche misura pesasse sulle sue deflagrazioni pittoriche lo shock prodotto dall’incontro coi grovigli cromatici di Pollock.

I residui della figurazione sono frantumati, la pittura si fa più spessa, più densa, più grossa, imbevendosi di una natura naturans colta a uno stato amorfo in cui viene meno ogni facoltà interpretativa del soggetto, che per contro lascia trasparire una sorprendente visceralità: “Ero stranamente vicino anche ai veri eroi della mia generazione, tutti piegati nell’avventura dell’organico e del vivente: de Staël, Gorky, Pollock… Io mi sentivo attratto verso un impulso romantico…”.

Nascono i paesaggi dell’Adda, di Imbersago – con reminiscenze delle aggrovigliate e ammassate vedute novecentesche di Renoir – e ancor più gli intrecci vegetali offerti dai campi di granturco e dai suggestivi motivi organici estratti dal tema dei Carciofi.

E anche quando i protagonisti delle opere sono corpi umani, l’artista tratta i soggetti con ottica regressiva, di laboratorio, facendone ameboidi pendant ai lieviti cellulari di Fautrier.

Nei grandi quadri di natura dei tardi anni Cinquanta, il colore, spremuta di pregiato tubetto, forte quanto filamentoso, quasi post-divisionista – viene alla mente I capelli di Tina di Luigi Russolo -, nella sommossa dell’esplosione risulta contorto, sovrapposto in una disordinata paratassi che evidenzia arterie e nervi del magma naturale come di un cadavere prosciugato della sostanza carnale e svelato dalla putrefazione nel suo tracciato identitario. L’umanità vi è rinchiusa, celata, solo intuita; segni lievi, timidissimi, mimetizzati nella complessità del dominio naturale appalesano figure delle quali non è chiaro il destino, se di totale annullamento o di affermazione, certamente nei gangli avvolgenti della natura.

La materia, che del colore è il corpo scenico, è l’elemento tipico della personalità di Morlotti e fondamento del suo stile; è la condizione attraverso la quale lo spessore fisico, il senso di profondità ponderale, di densità oscura della parete del mondo si trasforma in immagine drammatica, organizzandosi secondo una struttura che ha nel proprio interno la forza per rapprendersi in eros. La materia pittorica, nella sua natura di pasta cromatica, è così portata a un esito inaudito; alleggerita di ogni elemento retorico, viene controllata con rigore nella sua tendenza a espandersi dopo l’emersione sulla tela e, nella sua trasformazione espressiva, si ritrova arricchita e indirizzata da una energia luminosa diffusa dall’interno.

Nella sua fascinosa indeterminatezza, la materia gode comunque di una struttura quasi magnetica in cui le forme si delineano per attrazione, direzionandosi secondo una nervatura essenziale e una sintassi interiore che determinano la composizione, ben lungi dal caos, dall’irrazionalità e dall’istintività. E’ così che l’emersione materica e cromatica morlottiana può trovare una rispondenza filosofica in Plotino.

Per il neoplatonico Plotino, Platone era in errore a definire l’arte “copia di copia”, in quanto l’artista non si ispira al dato fisico, ma all’idea. Il mondo, secondo Plotino nelle Enneadi, è generato dall’Uno, principio cosmico costitutivo, per emanazione spontanea, per irradiazione, come dal sole la luce, dal fuoco il calore. L’Uno plotiniano agisce senza indirizzi, seguendo tuttavia la propria struttura naturale, in una sorta di “determinismo spontaneo”; l’azione dell’Uno fa emergere l’essere a causa di una sovrabbondanza intima, come una fonte inesauribile, emanando, emettendo l’essere.

L’Uno non opera direttamente sul mondo, ma si serve di sussistenze intermedie, l’una inferiore all’altra e tutte inferiori a Esso: prima emanazione è l’intelletto, seconda l’anima e, ai suoi confini, ma tutt’uno con essa, la materia. Una cosmologia emanistica quindi, dove la porzione contiene il tutto, dove l’Uno è presente in assoluto nel frammento della propria emanazione; in questo Morlotti dipinge Plotino.

I segni profondi – fendenti dolorosi – delle opere iniziali dell’artista si aprono per diventare solchi vitali, luoghi di germinazione lirica; il colore fermenta sulla superficie rivelando una vitalità, fino a quel momento cupamente imprigionata, che si impadronisce dello spazio per lievitazione: un vero e proprio stato gestazionale che preme dalle crepe che si allargano, portando alla luce con violenta intensità cromatica la vita intima della natura a imprigionare le forze che brulicavano nell’opera come terminali naturali, disfacendo i confini delle forme con scuotimenti di origine profonda.

La conflittualità ancora espressionistica richiusa nelle trame affannose dell’immagine si risolve nel tempo in una ricerca di umana partecipazione alla vita del mondo, mantenendo le distanze dalle suggestioni del sacro. Nascono allora figurazioni che trovano una storicizzazione naturale nella luce e nel colore, non più elementi di angoscioso impasto emotivo ma tutori della rinascita al mondo.

La tensione narrativa da drammatica si fa mitica – Courbet presiede alle operazioni -, le figure emergono da un impasto di umori naturali per appropriarsi dello spazio con solida e stupita innocenza; il paesaggio attenua il proprio protagonismo arcaico per farsi conciliante incubatrice germinativa per un’operazione di simbiotica palingenesi. Sono le celebri Bagnanti degli anni Ottanta-Novanta, figure di derivazione cézanniana e prima ancora tizianesca. Finalmente libere dal magma materico-naturale in cui erano michelangiolescamente imprigionate, nude e attonite nel confronto col proprio nuovo destino, sorgono impetuose dall’interno della materia in sommovimento, le loro carni illuminate si affermano nel paesaggio, con un senso di superamento di ancestrali angosce.

Già negli anni Settanta, con la serie – celebrativa e, insieme, liberatoria – dei Teschi in morte del mentore Francesco Arcangeli, che intuiva nell’informale di Morlotti l’ultima propaggine del naturalismo, il pittore aveva scarnificato e tolto identità all’effige del critico, forse per dichiarare lo smarcamento da un incasellamento alla lunga non più confacente alla propria poetica.