La costruzione dell’opera tiene conto di due diversi punti di vista prospettici e narrativi: la certezza del Signore e le inquietudini dei discepoli che, ai piedi del monte, non sanno risolvere i problemi legati alla guarigione dell’ossesso. La lettura del dipinto attraverso i vettori e i simboli irradiati dal dettato evangelico

di Giuseppe Fusari

[A]nche i contemporanei percepirono che la Trasfigurazione, il dipinto commissionato a Raffaello dal cardinale Giuliano de Medici e al quale l’artista aveva lavorato negli ultimi due anni della sua vita, era la sintesi della sua pittura e, insieme, il suo testamento. E questo espressero collocando il dipinto dietro il feretro del pittore, nello studio dove questi aveva lavorato e per anni tenuto bottega.

Ma sia la sintesi che il testamento di Raffaello sono quanto di più provvisorio e momentaneo ci si possa immaginare: rappresentano il culmine di una vita conclusa improvvisamente e, allo stesso tempo, diventano la premessa agli sviluppi del Manierismo. Come a dire che il momentaneo, magico tempo dell’equilibrio classico, tenuto insieme dalla personalità e dal carisma dell’Urbinate, non poteva che sciogliersi nelle domande e nelle incertezze degli anni a venire, in sintonia con il mondo, la storia e la religione degli anni centrali del Cinquecento.

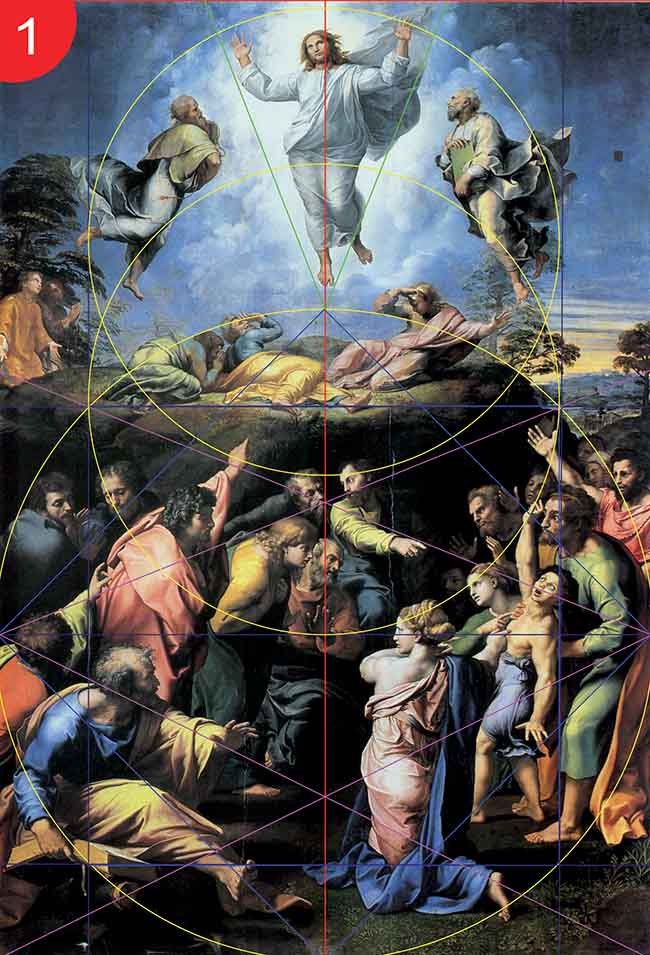

“Raffaello […] amava la semplicità; il suo spirito limpido non cercava il mistero; non sorprende quindi che prediligesse la figura più semplice e perfetta: [il cerchio]. La Trasfigurazione, in Vaticano, sembra, nonostante la sua simmetria, un’opera più complessa; eppure, un esame approfondito rivela che tutti i particolari sono stabiliti da una rigorosa costruzione sui cerchi. La relativa dualità del soggetto ha sorpreso certi commentatori, ma l’unità profonda dell’opera è confermata proprio dalla composizione, in cui tre cerchi s’incastrano uno nell’altro” (C. Bouleau, La geometria segreta dei pittori).

Lo studioso francese proponeva, per definire lo schema geometrico di base della Trasfigurazione, una scansione in tre cerchi, il più ampio dei quali tangente al quadrato costruito sulla misura della base, mentre i due minori avevano il diametro uguale al lato del quadrato inscritto nel cerchio maggiore. Le figure della parte inferiore erano poi disposte sulle diagonali dei quadrati minori e sull’ottagono inscritto nel cerchio maggiore. (fig. 1) Bouleau concludeva che “ognuno dei personaggi, per quanto naturale sia la sua posa, si colloca con perfetto rigore in questa geometria”, affermazione esattissima ma non completamente verificabile attraverso lo schema proposto.

La prima definizione dei personaggi e una più precisa scansione degli spazi si ottengono inscrivendo all’interno dei due cerchi minori due pentagoni (in quello superiore) e due esagoni (in quello inferiore). Come si vede, anche in questo caso la sfera del divino è segnata dalla presenza del pentagono, attorno al quale si organizzano tutte le sei figure: si definisce l’altezza del volto e della mano destra di Cristo, l’inclinazione dei corpi di Mosè ed Elia e la disposizione dei loro panneggi; infine si tocca lo spazio dei tre discepoli, che già si interseca con quello inferiore descritto dall’altro cerchio e dal doppio esagono che serve a delimitare e a scandire, nella parte inferiore, il gruppo dei discepoli alle prese con il ragazzo posseduto dal demonio.

Il lato inferiore dell’esagono definisce, inoltre, l’altezza della figura femminile inginocchiata, presenza enigmatica all’interno del dipinto. A questa prima costruzione geometrica se ne aggiunge un’altra ben più complessa. Si nota, infatti, che il più significativo dei gesti compiuti dai personaggi della parte inferiore, l’alzare il braccio ad indicare il Cristo in lontananza dell’uomo vestito di rosso, non si comprende nello schema proposto sopra, tanto più che la sua importanza è sottolineata dal prolungarsi della traiettoria attraverso il gesto simile del personaggio posto più in basso, vestito di rosso e con un mantello verde. Tracciando una retta che comprenda tale direttrice si vede che il punto di partenza di questa si colloca all’altezza di una retta passante per l’intersezione del quadrato inscritto nel cerchio maggiore e una delle diagonali. (fig. 2)

Si traccino quindi due rette parallele a quella che divide in due metà uguali il quadrato e passanti per le intersezioni di cui si è detto (la superiore ‑ tra l’altro ‑ coincidente con il lato inferiore dell’esagono) e si troveranno quattro punti di fuga che segnano la disposizione dei personaggi, le loro tensioni e la spartizione (o l’articolazione) dell’intera tavola secondo una sorta di quadruplicazione del punto prospettico che ‑ segno di una modernità solo più avanti capita e sperimentata ‑ crea una sorta di ribaltamento del rapporto tra pieni e vuoti, cosģ che “le linee di forza affluiscano da tutte le direzioni per poi rifluire verso la periferia: ma il centro è vuoto, una pozza buia che le due parti non riescono a colmare” (K. Oberhuber, Raffaello. L’opera completa). Sarebbe troppo lungo individuare ognuna delle posizioni definite da questo complesso reticolo; basti vedere, a titolo di esempio, come attraverso tali direttrici si esemplifichino i rapporti di sguardi tra i personaggi e si definiscano le rispettive reazioni.

Ciò che, però, più importa è rilevare che queste linee definiscono due diversi mondi prospettici: nella parte inferiore si costruisce lo spazio vero della disputa tra i discepoli e i parenti dell’ossesso, definita dall’elemento naturale e dalla disposizione delle figure dell’apostolo con il libro sulla sinistra e della donna inginocchiata sulla destra, che conferiscono alla scena una dimensione tridimensionale reale; nella parte superiore si motiva il ribaltamento prospettico tra le figure dei tre discepoli (raffigurati con dimensioni più ridotte) e quelle di Cristo, Mosè ed Elia: si tratta, infatti, di una vera e propria piramide prospettica che pone in primo piano l’elemento divino e arretra sul fondo i tre apostoli (peraltro definiti in tutte le loro movenze dalle linee di fuga). (fig. 3)

Come a dire che nella Trasfigurazione si trovano a convivere due diversi impianti prospettici con la loro rigorosa spartizione geometrica e distinti punti di fuga che riescono a giustapporre uno spazio convesso (nella parte inferiore) a uno spazio concavo (nella parte superiore). In questo modo si supera l’evidente ‑ e altrimenti inspiegabile ‑ differenza di scala dei personaggi del dipinto.

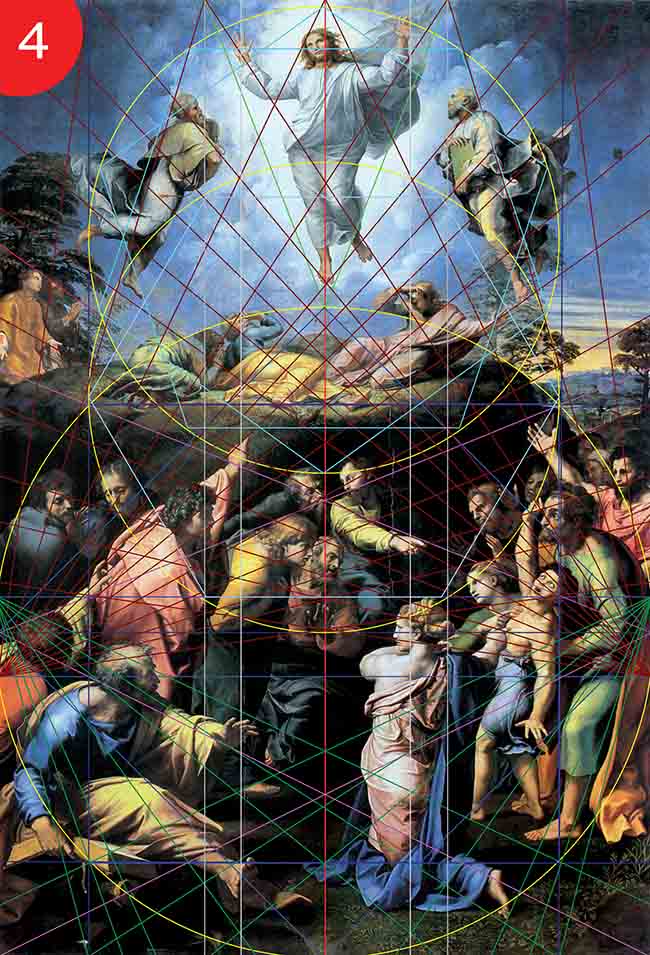

Un’ultima divisione serve, infine, a definire ancora una volta lo spazio del soprannaturale e le sue ricadute su quello naturale: facendo partire due rette dalle estremità della base del triangolo rovesciato che contiene la figura del Cristo si ottiene un’area che, ribaltata sui lati maggiori, definisce la distanza esatta tra le mani del Cristo e le figure di Mosè ed Elia; nella parte inferiore, le aree generate dal sovrapporsi delle aree maggiori contengono la mano e il piede dell’apostolo di sinistra e la figura della donna inginocchiata di destra. (fig. 4)

Tutta l’opera è permeata

dall’elogio della grazia

Davanti a questa complessità può sorgere legittima la domanda che ci si trovi davanti a una costruzione a posteriori o a una complicazione inutile del piano dettato raffaellesco. E’ possibile, ma è pure necessario non ingannarsi circa la semplicità della pittura del maestro: l’equilibrio della pittura di Raffaello è certo frutto della sua naturale propensione ma anche di uno studio approfondito delle strutture (non si dimentichi che in questi anni l’artista si era dedicato altresģ all’architettura) celato ad arte sotto il velo della facilità e della spontaneità. In una parola: la grazia. Alla definizione di tale concetto contribuisce molto il Vasari, disseminando nelle sue Vite diverse considerazioni sulle proprietà della grazia, plasmate su quanto avevano elaborato gli autori di scritti sulle buone maniere, primo tra tutti il Castiglione, per il quale la grazia “è una qualità superiore, in aggiunta alle più consistenti ‘proprietà’ e ‘conditioni’ che si possono acquisire con ammaestramenti.

La grazia, d’altronde, non si può apprendere; è un dono del Cielo e dipende dal possedere un ‘bon giudicio’. Si dileguerà se ci si preoccuperà eccessivamente di conseguirla o si tradirà lo sforzo; essa può essere soltanto il risultato di una completa naturalezza, e l’unica fatica dovrebbe essere quella di dissimulare l’abilità su cui si fonda: è dalla ‘sprezzatura’ che nasce la grazia” (A. Blunt, Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo). E riguardo all’arte Vasari giunge alle stesse conclusioni: “Qualsiasi traccia di fatica, qualsiasi prova che l’artista ha sudato sul suo lavoro distruggerà la grazia di un dipinto e gli conferirà quello che, secondo Vasari, è funesta aridità” (Blunt).

A noi resta la fatica di scoprire come il dono innato della grazia in Raffaello sia stato capace di dissimulare il rigore e l’abilità della costruzione.

Il dipinto come manifesto della fede

Com’è noto, il dipinto si basa sulla narrazione dei tre vangeli sinottici (Mt 17, 1‑21; Mc 9,2‑29; Lc 9, 28‑43), dove si racconta dell’esperienza mistica di tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni: condotti da Gesù sopra un monte, lo avrebbero visto trasfigurato alla presenza di Mosè e di Elia, simbolo della Legge e dei Profeti. Contemporaneamente a questo episodio, ai piedi del monte, gli altri discepoli si scontravano con la forza del demonio che possedeva un ragazzo e che solo Gesù, tornato con i tre discepoli, riusciva a scacciare, spiegando in seguito che la loro poca fede era stata la causa del fallimento dell’esorcismo.

L’episodio è un’anticipazione del mistero della Risurrezione, e l’evoluzione iconografica avvenuta durante il Cinquecento ha esplicitato tale significato ponendo la figura di Cristo elevata in cielo quasi si trattasse di un’ascensione. In questo caso Raffaello opera un’ulteriore sovrapposizione con il tema della crocifissione, interpolando il testo del vangelo di Giovanni (12, 32): “Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me”, e presentando Gesù con le braccia allargate come sulla croce. Pare, in tale contesto, di notevole importanza che le linee di forza delle strutture prospettiche conducano, quasi assecondando una forza di attrazione, alla figura del Cristo, e che la concentrazione visiva abbia come polo di attrazione la stessa immagine.

Più enigmatica sembra, invece, la parte inferiore della tavola, nella quale l’episodio del ragazzo posseduto dal demonio è raffigurato nella sua fase di massima tensione ed è ben lungi dall’essere risolto. Alla soluzione manca un ingrediente fondamentale: la fede. “E’ per la vostra poca fede ‑ dice Gesù ai discepoli che lo interrogano dopo la guarigione dell’indemoniato ‑, perché in verità vi dico che se avrete fede quanto un granello di senapa, direte a questo monte: ‘Spostati da qui a là’, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile” (Mt 17, 20).

E’ possibile leggere cosģ le due figure che nella parte bassa fungono da emblemi: l’apostolo di sinistra con il libro aperto simboleggerebbe lo sforzo dell’azione (la mano e il piede protratti e posti entro l’area ristretta segnata dalla spartizione verticale) attraverso la sola Legge (l’apostolo è posto direttamente sotto Mosè); la donna inginocchiata a destra sarebbe il simbolo della fede operosa (o amore), lei pure individuata dall’area ristretta simmetrica a quella della mano e del piede dell’apostolo e posta ‑ con intelligente variatio ‑ sotto la figura dell’apostolo Giovanni, come ad indicare l’esatta interpretazione da dare al concetto di fede, cosģ com’è espresso nella sua prima lettera, ossia come osservanza della nuova Legge che ha come principio la fede e come risultato l’amore vicendevole.

Questo sbilanciamento strutturale permette all’artista di collocare il gruppo dei parenti dell’indemoniato direttamente al di sotto della figura di Elia, simbolo della profezia: la loro è ancora la dimensione della promessa e dell’attesa.

Faremo tre tende: il sogno di misurare e rappresentare Dio

Tutti e tre i vangeli sinottici riportano le parole di Pietro, l’unico dei tre discepoli che osi parlare davanti al prodigio. E le sue parole suonano agli evangelisti un po’ strane e senza senso, tanto che Luca si affretta a soggiungere: “Non sapeva quello che stava dicendo”. Ma le parole di Pietro, nel loro delirio, sono riportate con la stessa precisione da tutti e tre. Afferma: “Signore, è bello per noi stare qui: faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia” (Mt 17, 4; Mc 9, 5; Lc 9, 33) e, se non sa cosa sta dicendo, forse per la paura (Matteo) o forse per il sonno (Luca), comunque esprime insieme un concetto domestico (quello intimo del dare un riparo) e un concetto altamente teologico, che si adombra nel tema della tenda dove si nasconde lo splendore della presenza di Dio, la shekinah dell’Antico Testamento triplicata nella sua espressione di rivelazione nella Legge (Mosè), nella Profezia (Elia) e nella sintesi del Verbo incarnato (Cristo) come manifestazione ultima e definitiva del discorso divino. Questa compenetrazione logica e teologica è presente a livello di costruzione nei tre triangoli formati dalle rette che partono dai due punti di fuga più bassi e che descrivono l’area occupata dal Cristo, da Mosè e da Elia: il triangolo centrale, isoscele, si interseca con i due laterali, scaleni, e tutti e tre costituiscono l’accampamento sognato da Pietro, l’unico dei tre discepoli che guarda verso il Cristo trasfigurato. E’ l’istante del sogno; un momento dopo la nube avvolgerà tutto: è la risposta alla richiesta di Pietro. Ma non sarà lui a fare le tende: la tenda è Dio stesso, e la nube è l’immagine che l’Antico Testamento usa per indicare l’ineffabile. Tutto si chiude ‑ nel dipinto ‑ nell’istante precedente a ciò che non si può rappresentare: è l’istante del sogno di poter raffigurare Dio.